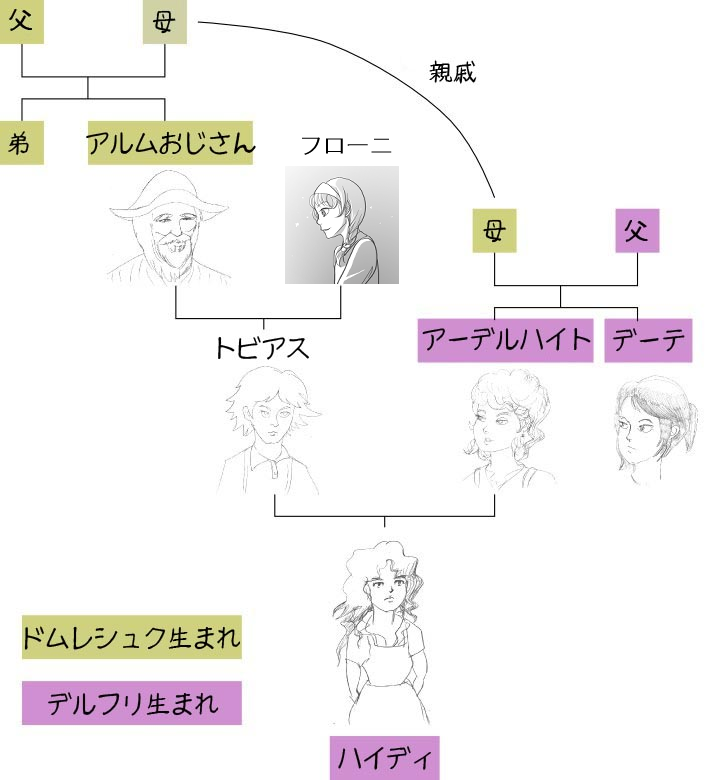

アルムおじさんはもともとずいぶん身勝手で気むずかしく、近所づきあいも苦手だし、滅多に教会に礼拝にも来なかった。トビアスが死んでからというもの、

「放蕩暮らしの罪でとうとう神がおじさんを罰した。」

と村中の顰蹙(ひんしゅく)を買い、牧師さんにも

「悔い改めて正しい生活をしなさい。日曜日にはきちんと教会に来なさい。」

と説教されたのだけど、逆に腹を立て意固地になって、山の上の炭焼き小屋みたいなところに引きこもったっきりになってしまった。村には滅多に下りてこないし、それでみんなおじさんのことをアルムおじさんって呼ぶようになったのよ。下りてきても、太い丸木の杖をついて、まゆげは眉間で1本につながってもじゃもじゃで、鬼のような形相で子供たちは怖がるし。挨拶もせずに山羊のチーズや手作りの家具を売って代わりにパンや服を買って帰っていくだけ。

おじさんは、年も年だし、息子たちと村で静かに余生をおくるつもりだったのに、そのたった1人の息子も死んでしまって、俗世のことが何もかも嫌になってしまったのかもね。

アルムおじさんときたら聖書に出てくる放蕩息子そのまんまでね。

まだトビアスが生きていた頃、彼はよく言っていたわ。

**

僕の父さんの故郷のドムレシュクは、グラウビュンデンの中でも1番の山奥だ。標高も高いからマイエンフェルトなんかよりずっと気温も低く、春が来るのも余計に遅い。秋はなくていきなり北風が吹いて雪が積もり冬が来る。

ドムレシュクはライン川の一支流が流れ出る狭い渓谷にある。その渓谷を南にさかのぼればサン・ベルナルディーノ峠。そこから先はスイスでもイタリア語を話すティチーノ州があり、さらにアルプスを南に降りていけばロンバルディアの沃野。ミラノの町へと続いている。逆にライン川を北へとくだっていけば、グラウビュンデンの州都クールを経て、マイエンフェルトまでたどり着くってわけだ。まあしかし、よそからみればドムレシュクだろうとマイエンフェルトだろうととんでもない山村に違いない。僕は子供の頃はずっとアルプスを知らずに育った。ドムレシュクには、イタリアから帰ってきてわずかの間滞在しただけだ。

ドムレシュクはほとんどがアルムだ。農地らしき土地は、川沿いにちょっとしかないがね、しかし、うちはもともとドムレシュクでは一番大きな農場を持つ家だったのさ。昔、ご先祖様が、ナポレオン戦争の頃に、たいへんな武勲を立ててね。君、知ってるかい、フランス革命政府はヨーロッパの伝統的な秩序を破壊するものだったから、イギリス、ロシア、プロイセン、スペインなどの大国がフランスに干渉してきた。オーストリアもそういう当時の欧州列強の一つ。何しろルイ16世の后のマリー・アントワネットはオーストリア大公の娘だもんな。そういうフランス王族を革命政府はばんばんギロチン台に送ったんだ。そこでオーストリアはフランス革命政府に宣戦布告したわけさ。

革命政府はフランスに侵攻してくるオーストリア軍を迎え撃つために、砲兵士官の経験しかない若干27歳のナポレオンをイタリア方面軍の司令官に抜擢した。

イタリア方面軍は、フランス国境のピエモンテがミラノのオーストリア軍と同盟して、フランスに侵攻しようとしたために、フランス防衛とオーストリアの陽動のために割かれたもので、オーストリア征伐軍の主力はライン川を越え、バイエルン王国をよぎってヴィーンを直接目指していた。イタリア方面軍は長年ジェノヴァの山中に立てこもったきりで、フランス一の貧乏部隊と言われた。ナポレオンには大して戦果は期待されていなかったが、彼はたちまちにしてサルディーニャやピエモンテを治めるサヴォイア公を友軍に寝返らせ、ロンバルディアの要衝・マントヴァ要塞を陥落させてオーストリア領だったミラノに入城する。さらにティロルを越えてオーストリア討伐軍と合流してヴィーンへ迫る。当時の欧州戦史では予想だにされないほどの大勝利で、フランス革命はナポレオン率いるイタリア方面軍の働きによって最終的に成就したと言っても良い。オーストリアは屈服し、ロンバルディアはチザルピーナ共和国というフランスの衛星国となった。その代わり千年もの間自治独立を謳歌した「もっとも高貴なる共和国ヴェネツィア」は、戦乱の巻き添えを食って滅び、ナポレオン没落後にも復活せず、オーストリアに併合されてしまった。

我がスイスは、フランス革命政府に占領され、フランスを宗主国とするヘルヴェティア共和国という中央集権国家にさせられて、領土も一部フランスに割譲されてしまった。うちのご先祖様はそのヘルヴェティア共和国軍の一兵卒からフランス軍の傭兵隊長になってね。エジプト遠征に従軍したり、大統領となったナポレオン軍のアルプス越えにも参加したりしたんだ。アルプスの行軍中は道先案内役も務めてね。そのとき、ご褒美の財宝だのたくさんもらって、故郷のドムレシュクに凱旋。広い農園を手に入れてね。大きなお屋敷を建てて、たくさん使用人も雇って、家畜もたくさん飼って。

父さんはそんな家の跡取り息子だったらしい。でも、何不自由なく育って、急に大きな財産を相続したものだから、お金の使い道もよく分からない。何しろ小さな村の大地主だからね。井の中の蛙、怖い者知らずだったのさ。

時代は変わって、ナポレオンが失脚するとヨーロッパ全体がアンシャン・レジームに復し、スイスもまた独立州の連盟体に戻った。父さんは、グラウビュンデン州の成年男子の義務として、やはり軍役に取られていたのだけど、それが明けて故郷に帰還してくると、今、世の中は産業革命で、どんどん変わっているんだ、こんな山奥の田舎の村でくすぶっちゃいられないと、実家の資産を元手になにやら大きな商売を始めようとした。あちこち、視察と称して物見遊山して回ったり。軍隊で知り合った、どこの馬の骨ともしれない連中とつきあったりして、ほとんど博打に近い事業に投資して、ものの見事に大失敗だよ。金儲けや世渡りの才能も、人を見る目もまるでなかったようだ。それでほとんど財産をすってしまう。

おかしな借金取りみたいな連中に追い回され、借金が返せなくて家屋敷や農園をみんな取られて、ふてくされて博打や遊興にうつつを抜かし、ますますおちぶれていった。あれはきっと、金持ちの世間知らずのボンボンだからと悪いやつに目をつけられて、うまい話でつられて金をだまし取られたようなものだなあ。で、だまし取られたものは今度はだまして取り返してやろうなんて、いやしい性根になってしまい、人相もだんだんに変わっていって、やくざものみたいになってね。毎日、居酒屋に入り浸っては、亭主に安酒を値切って飲んだりして、そんな若い頃の父さんの話をドムレシュクのひとたちから聞かされるたび、僕は恥ずかしいやらはがゆいやらでたまらない。

父さんの両親、つまり僕の祖父母は愛想をつかして次々に他界してしまった。父さんには弟が1人いて、親に大学まで行かせてもらった、勉強好きの学士様だったそうだけど、父さんは彼、つまり僕の叔父を口説いたそうだ、いっしょに傭兵になって、ご先祖様のように戦功を樹てて、もう一度大金持ちになって、失った農園も買い戻して、またおもしろおかしく暮らそうぜって。でも叔父は兵役を嫌がって、金目のものをあらかた持ち出して、どこかにぷいっといなくなってしまった。風の噂ではアメリカに渡ってけっこうな実業家になったとかならないとか。

父さんは他人にもだまされ、身内にも裏切られて、すっかり落胆してしまった。父さんが人間不信になったのは、きっとそのころからだ。

不運が重なって、周囲で支えてくれる人にも恵まれなかったんだろうね。どこをどう間違ったのか、汗水流して働かなくても良い身分の、お金持ちの息子だったのに、一家離散の憂き目に遭ってしまった。