そもそもなぜイタリアで戦争が起きたかを説明しておこうか。

近世、北イタリアの大半はオーストリアの支配下にあった。ミラノはスペイン継承戦争の頃からオーストリア領。そのまた東のロンバルディアやヴェネツィアもヴィーン会議によってオーストリア・ハンガリー帝国の一部に編入された。オーストリアはナポレオン戦争における最大の勝者だった。オーストリアが主宰国となり、踊っても進まぬ、と揶揄されたヴィーン会議は、ナポレオンのエルバ島脱出で一旦妥結され、ナポレオンが完全に失脚した後にヴィーン体制として確立する。

トスカーナやモデナも元はといえばハプスブルク家の所領ではなかったのだが、欧州の王侯貴族はみな親戚で、カール大帝のフランク王国の時代から、いや、古代ゲルマンの部族制の頃から、王や公や伯らの継承権というのは土地の相続権なのであって、相続権さえあれば複数の領地や国を統治してもよい。つまり一般人が地主になるのと王が国を継承するのは同じ理屈なのだ。特にハプスブルク家は「戦争は他家に任せよ。幸せなオーストリアよ、汝は結婚せよ!軍神マルスが他家に土地を与え、しかるのちに女神ヴィーナスがそれを汝に手渡すだろう」などと言われるように、戦争よりも政略結婚が大好きで、しかも他家に所領をとられないように、いとこどうしの近親結婚が盛んだった。そうこうしているうちにヨーロッパの小さな共和国や辺境伯国などがいつのまにやらハプスブルク領になっていて、オーストリアは南ドイツのザルツブルクやティロル、北イタリアだけでなく、中欧のチェコ、バルカン半島やポーランドの一部など、ヨーロッパの諸民族を抱え込んだ大帝国に発展し、オーストリア大公は皇帝を称する。

ヴィーン体制の下、オーストリアはその全盛期を迎えていた。オーストリアが旧神聖ローマ帝国領の諸国の盟主となり、プロイセン、バイエルン、ザクセン、ハノーファーなどを従えて、大ドイツ連邦を作ろう、などと言っていたのはこの頃のことだ。

発端は1848年の欧州革命だった。パリでは復古王政が倒れ第2共和政となる。ヴィーンではハンガリーの叛乱がもとでヴィーン体制の主役・オーストリア宰相メッテルニヒが失脚する。30年間続いたヴィーン体制の崩壊だ。

これは、それまでの中産階級や知識人が起こした革命ではなくて、歴史上初めての、無産階級による赤色革命だった。マルクスとエンゲルスによる『共産党宣言』が出たのもこの年だ。産業革命が労働者階級を生み出し、国民の多数勢力となった彼らが、諸侯や領主たちによって形成された古き良きヨーロッパ社会を揺さぶった。

欧州の諸侯・領主たちは相変わらず、陣取り合戦のような小競り合いを繰り返していた。しかしナポレオン戦争以来、民族主義に目覚めた民衆は、欧州が一部の王族の恣意によって支配されるという構図に我慢ができなくなり、各地で憲法制定や国民議会の開催を要望する革命が起きる。君主や貴族らは危険を避けるため、一時的に避難・亡命したりした。

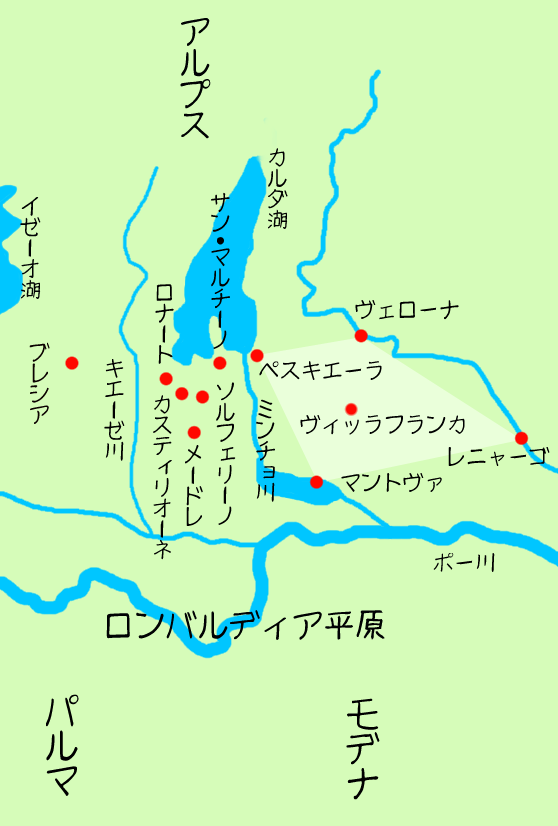

ロンバルディアの市民はオーストリアの支配から脱すべく、フランスやドイツに起きた革命に乗じて蜂起し、オーストリア軍を追い払った。このためロンバルディアの西隣に位置するピエモンテも否応無しに戦乱に巻き込まれる。この国は古くはピエモンテ公国と呼ばれていたが、サヴォイア公が隣接するピエモンテとジェノヴァ、地中海のサルディーニャ王国をも支配するようになり、公国と王国では王国の方が格上なので、サルディーニャ王国と総称されることが多いが、領主は昔ながらにサヴォイア公と呼ばれることが多く、しかも王国の中心地は首都トリノがあるピエモンテである。ニースもサヴォイア公が領有していたわけだ。ややこしいな(※5 )。

サヴォイア公カルロ・アルベルトはミラノとヴェネツィアに蜂起した叛乱軍に呼応してオーストリアに宣戦布告、ミラノに入る。ヴェネツィアは再びヴェネト共和国として独立を宣言した。南イタリアの両シチリア王国でも新憲法が制定され王フェルディナンド2世は革命勢力に譲歩する。人民らは、この機に乗じて、イタリア半島におけるハプスブルク家による支配を払拭しようとした。

しかしながらイタリアの、いやヨーロッパの宗教的中心ローマでは、教皇ピウス九世自身が封建領主の一員であって、イタリアに民族主義に基づく統一国家が出現するよりも、従来通り、欧州諸侯の力の均衡の上に自己の存続を望む。

当時のイタリアというのは、真ん中が教皇領、パルマと南イタリアがブルボン家、北イタリアをハプスブルク家とサヴォイア家が領有していた。ハプスブルク家はヴィーンから教皇領の北隣まで地続きにつながっていた。ブルボン家はもとはフランスが本場だったのだが、本家は途絶えて、その代わりにスペインや南イタリア、シチリアなどで繁栄していた。教皇はそうした王族らによるイタリア支配を支持したため、ローマ市民もまた蜂起し、教皇は一時ローマを脱出しローマには共和国政府が作られる。

イタリアというところは、特に南イタリアでは昔から、秘密結社が盛んなところで、マフィアとかコーザ・ノストラなどと呼ばれるが、それが政治運動と結びついて「カルボナリ党」や「青年イタリア党」などとなる。それらと、ピエモンテ軍や両シチリア王軍、ヴェネト共和国軍などのイタリア人民連合は、しかし、オーストリア帝国ラデツキー元帥によって各個撃破された。その盟主たるべきカルロ・アルベルトが共和派らとの共闘を嫌ったためとも言われている。カルロ・アルベルトはミラノを脱出し、トリノに退却した。態勢を立て直して挑んだノヴァーラの戦いでも完敗し、一挙に失望感が広がる。 フランスも教皇支持に回る。両シチリア王国では王が議会や革新勢力を弾圧して、教皇をガエータ要塞に保護する。ヴェネト共和国も頓挫する。サヴォイア公カルロ・アルベルトは完全にハシゴを外された形になる。

ちなみに、当時すでにオーストリア軍の中将だったギュライはヴェネト方面でイタリア連合軍防衛に当たっていた。彼にめだった戦果はない。ハンガリーに代々続く軍人の家系の出のため、昇進は早かったが、元来地味で慎重な性格なのだろう。

カルロ・アルベルトは王位を長男のヴィットーリオ・エマヌエーレに譲って、亡命先のポルトガルでまもなく死ぬ。敗戦に塗れたピエモンテもまた共和国になる瀬戸際だったが、ヴィットーリオ・エマヌエーレはその危難に耐える。ヴィーン体制は崩壊したが、オーストリアは依然として精強だった。

戦後、ピエモンテ議会の長老議員たちは一人の聡明な青年貴族を宰相に推挙する。カヴールの領主ベンゾ家の次男カミッロ、若干42歳。プロイセン王国の鉄血宰相オットー・フォン・ビスマルクと並び称されることとなるカヴール伯カミッロ・ベンゾがいきなり歴史の表舞台に引っ張り出されたのはこのときだ。

Camillo Benso, Count of Cavour

伝統的に欧州貴族は長男が家督を継ぐ。次男以降は軍人や教師、僧侶などになる。カミッロもまた、将来軍人となるべくトリノの士官学校に入れられる。しかし彼は戦争よりも学問、特に数学が好きだった。士官学校では自由に学問に励むことが禁じられていた。読んでもよい書物も限られていた。そのためカミッロは処罰を受けたこともある。彼は技術にたけていたので、工兵部隊に入れられた。

サヴォイア公カルロ・アルベルトもその先代のカルロ・フェリーチェも、お世辞にも開明的な君主とはいえなかった。敬虔なカトリック信者で、青年イタリア党も弾圧された。カミッロは堅苦しいカトリックの教義と窮屈な軍隊生活を嫌い職を辞す。その後欧州各地を転々とし、イタリアの領主としては初めて化学肥料を使ったり、ピエモンテ農学会を設立したりした。彼はまた蒸気機関の普及にも貢献する。

カミッロはまた、1847年トリノで「リソルジメント( Il resorgimento; 復活)」という日刊紙を発行する。リソルジメント編集長のカミッロはカルロ・アルベルトに対し憲法の制定を呼びかけ、また、革命中の選挙でカミッロはピエモンテ議員に当選する。議会が解散すると彼は一旦議席を失うが、ノヴァーラの敗戦後行われた選挙で再びカミッロが議会に戻ってくると、彼は農政さらに財務大臣に抜擢される。彼は国力を増強するのに科学技術が不可欠であると確信していた。彼がこれらの大臣を歴任した時代にピエモンテの鉄道網は急速に発達する。

ヴィットーリオ・エマヌエーレは、カミッロを嫌った。リベラルすぎる。王党派でも教皇派でもない。近代科学を過信し、伝統や宗教を軽んじていると。

しかし長老らは言った。

我々にはもはやピエモンテ議会をたばねていく力がありません。新しい時代は、新しい世代の手にゆだねねばならないのです。

カミッロはリベラルとはいえ貴族です。今この国歩艱難のときに、国内の保守・革新両勢力をまとめられるのは彼しかいません、貴族の中に彼ほど広い見識を持ち、指導力をそなえた政治家はおりません。王よ、今こそ、イタリアでも、フランスで既に起きたような近代化や民主化が進行するものと覚悟をお決めにならねばなりません。時流に積極的に身を投じて、ピエモンテが常にそのイニシアティブを取って、イタリアの盟主となってこそ、王としての地位を保てるとお考えください。ピエモンテをイタリアで最も進歩的な国とし、王はイタリアで最も目の開けた君主にならねばなりません。ピエモンテは中世的封建国家から近代的中央集権国家に脱皮しなくてはならないときにきております。その任務に耐える宰相たり得るのはカミッロしかおりません、と。

王はしぶしぶカミッロを宰相に任命した。いわずとしれたカヴール閣下、イタリア統一のために神が地上に遣わした男、である。「リソルジメント」はそのままイタリア統一運動を指す言葉となる。

宰相カヴールは、ピエモンテだけでオーストリアを撃退することはできないし、イタリア伝統の秘密結社を政治的に組織して武装蜂起させても役には立たない、と考えていた。

カヴールは、ともかくも、イギリスとフランス、この二つの先進大国の協力と賛同が得られねばならない、それ以外にイタリア統一は成らない、王ヴィットーリオ・エマヌエーレの意見を容れて、積極的にそう考えるようになった。もともとカヴールは、イタリアのことはイタリア人だけで解決したかった。わざわざイギリスやフランスなどの列強の干渉を招きたくない。リスクの大きな、外科手術のようなものだ。イギリスはロシアを討ち、トルコを救うために欧州諸国に参戦を呼びかける。ピエモンテでこれに応じたのは、カヴールではなく王であった。

イギリスには、クリミア戦争に参戦することで恩を売った。日の沈まぬ世界帝国イギリスにしてみれば、小国ピエモンテに加勢されたからといって、大してありがたくはなかったろう。が、ピエモンテ軍は思いの外、善戦する。少なくとも足手まといにはならなかった。積極的な支援は望めないかもしれないが、一応味方にはついてくれそうだ。

一方フランスだが、革命後神輿に担がれて政権を握ったナポレオンの甥ルイ・ナポレオンがローマに進駐してイタリアの統一運動を潰す。王政であろうと共和政であろうとフランスは伝統的にカトリック大国であり、教皇派なのだ。ルイ・ナポレオンはついに帝位についてナポレオン3世となった。ボナパルティズムの復活、フランス第2帝政だ。皇帝ナポレオン3世は叔父の時代にピエモンテから奪って、奪い返された失地ニース、サヴォイアを回復したがった。

ナポレオン3世がパリで主催したクリミア戦争の講和会議以降、カヴールはナポレオン3世と秘密の駆け引きを繰り広げる。プロイセンのラインラント州に隣接するフランス東部ロレーヌ州(後に普仏戦争でプロイセンに割譲され、ロートリンゲン州となる)にある湯治場プロンビエールで行われた密約もその一つであった。

ピエモンテはフランスにニースとサヴォイアを割譲する。その代わり、フランスは、ピエモンテがロンバルディアとヴェネツィアからオーストリアを追い出す戦争に協力する。ピエモンテがオーストリアを挑発し、オーストリアが誘いに乗ってピエモンテに侵入したら、フランスも参戦する。

ヴィットーリオ・エマヌエーレの娘マリア・クロティルデと、ナポレオン3世の従弟でナポレオン1世の弟の子ナポレオン・ジェローム(ナポレオン・ジョゼフ・シャルル・ポール・ボナパルト)の婚姻の約束も含まれていたが、これはオーストリアを露骨に警戒させた。

カヴールはオーストリア支配から脱した暁に、「イタリア連邦」とでも言うべきものを構想していた。北イタリアとサルディーニャ島はサヴォイア家が。その南にはボナパルト家が。その南には教皇領。さらにその南にはブルボン家の両シチリア王国。カヴールは当初、これら四つの国の連邦という形で、イタリア統一を成し遂げようと考えていたのだ。

両シチリア王国とは教皇領より南のナポリ王国とシチリア島のシチリア王国を、ナポリの王宮にいるブルボン家の王が支配していたので、合わせて両シチリア王国、と呼ぶのである。このサヴォイア家とブルボン家が実質的なイタリアの盟主となるであろう。カヴールは当然両シチリア王国のブルボン家の協力を期待する。この機会に両シチリア王国も立憲君主制に移行すればよい。ピエモンテ与党第一党の首班として宰相となったカヴールにはそれが一番好都合でかつ近道に思えた。俺にもそれが一番の理想型だったように、今でも思う。

しかし両シチリア王国の君主フランチェスコ2世の動きはにぶかった。急激な世の中の動きに乗り切れず、呆然として路傍にたたずむ人のようであった。地中海のど真ん中という、重要な場所にいたのにもかかわらず。

カヴールは徹底的な国内の改革を断行する。王や僧侶らの反発をねじふせて修道院を解散しその領地を国有化する。一方で彼は共和主義者を抑え、普通選挙や自由貿易を制限した、立憲君主制の中央集権国家を目指す。

あなた方は、そんないくじのないことで、オーストリアに勝てると思っているのですか、ノヴァーラの雪辱を晴らすことができると、思っているのですか、イタリア統一の大業を成就できるとお考えなのですか。それほどに自治や伝統が大切なのですか、と言ってね。そう、かのビスマルクのように果敢に改革を進めたんだ。

ポー川下流のミラノやロンバルディアはアルプスの雪解け水が潤す沃穣の地であり、特に米がばんばん獲れる。また、ヴェネツィアは今も海運業が盛んで、その海軍力も衰えていない。また北イタリアは人民も勤勉で生産性も高い。イタリア近代工業は北イタリアのピエモンテ、モデナ、ミラノ、ボローニャが先導していた。北イタリアを押さえるということは、イタリア産業をほぼ手中に収めることに等しいのだ。寒冷で日照の少ないオーストリアやハンガリーなどを治めるハプスブルク家としても、農業に適したロンバルディアを、おいそれと手放すわけにはいかない。

ピエモンテ政府は兵を募り、ミラノの南にポー川を挟んで隣接するモデナ公国やトスカーナ大公国の民衆を扇動する。たまらずハプスブルク家の領主はヴィーンに亡命する。オーストリアは最後通牒を送りつける。これ以上、挑発を続ければ、戦争だ、ただちに武装解除し、モデナとトスカーナから手を引けと。その上、フランスとピエモンテの間で調印されたプロンビエールの密約は事前に漏れており、イギリス、ロシアなどの反対でナポレオン3世は弱腰になっていた。しかし、小国ピエモンテは強硬姿勢を変えない。イタリア人民は、いよいよ祖国を統一する好機だと勇み立つ。イタリアは今や煮え立つ鼎のように熱狂していた。かつて大ナポレオンの力を借りて、イタリアが一時的に統一されたことがあった。今度は3度目の正直。対オーストリア戦に向けて、まさに、遺恨十年、一剣を磨いて来たのである。1859年の春のことだった。

※5 サヴォイア公、古くはサヴォイア伯の領土は、アルプスの西のはじ、レマン湖畔と、レマン湖に東から流れ込むローヌ川上流域の渓谷、そしてレマン湖から西へ流れ出すローヌ側下流域のシャンベリーやグルノーブルあたりまである。ここは現在のフランス領、もしくはフランス語圏のスイス領に相当する。サヴォイア伯は第1次十字軍の頃にトリノ辺境伯の娘と結婚し、ピエモンテ公を兼ねるようになる。つまりサヴォイア伯はもともとどちらかと言えばイタリア人ではなくてフランス人だったわけである。

サヴォイアは15世紀のブルゴーニュ戦争の過程で、ローヌ川上流域を失う。今のスイスのヴァレー州である。また16世紀の宗教改革ではジュネーヴとヴォー州を失う。これらスイスのレマン湖周辺の領土は二度と戻ってこなかった。

十八世紀にスペイン継承戦争に勝利したサヴォイアはシチリア島を手にしたが、これをサルディーニャ島と交換。サルディーニャ王を兼ねる。

イタリア統一戦争において、モデナ・トスカーナ・教皇領の併合をフランスに認めさせるため、先にプロンビエール条約に定めたように、フランスにサヴォイアやニースなどを割譲する。これによってサヴォイア公はほぼ完全にその故地サヴォイアを失った。