やっと書くネタが見つかったので、また小説を書き始める。

タイトルは『太平洋戦記』(仮)というのだが、

史実の太平洋戦争とは何の関係もなく、また太平洋戦争をネタとした架空のウォーゲームでもない。

時代はだいたい大正くらいを想定しているがはっきりとは書かないつもりだ。

私のこれまでの作品とは違い悲劇、バッドエンドになる予定。

月: 2012年9月

平家物語と源氏物語

日本の古典を学び始めておそらく誰もが最初不思議に思うのは、

まず、源氏物語には義経も頼朝も為朝も義仲も義家も出てこないということ、

もひとつは平家物語と言いながら清盛は敵役で途中で死んでしまい、

主役はどちらかと言えば源氏であるということ、ではなかろうか。

源氏物語の方は、この物語の主役が光源氏であり、

当時の源氏とか臣籍降下とかの仕組みを理解すれば、まあなんとか疑問は解消するだろう。

しかし平家物語の方はよくわからない。

そもそもストーリーが一本ではなく、いろんなことが混ざり合っている。

いかにも大勢の人たちが共同執筆した形である。

それでまあ平家物語を通して読んでみて思うのはおそらくこの話はもともとは確かに平家の物語であったのだが、

そこに木曾義仲や義経や頼朝の話などを足して軍記物のようにしてしまったがために、

まるで源氏が主役で「源氏」物語とでも言った方がふさわしいような内容になってしまったのであろう。

そこまではだいたい誰でも想像が付くわけだが、

平家の物語というのはでは清盛が主役かといえば、やはり清盛は敵役なのである。

より細かに見て行けばこの物語の元来のストーリーラインは、

重盛、維盛、高清(六代)の三代を描くことなのだ。

その重要な脇役として文覚という僧侶が居る。

いや、もしかすると実は文覚を主人公にした「文覚伝」とでも言うべき話がオリジナルなのではなかろうか、

とすら思える。

文覚は源平合戦が収まって平和になった後で頼朝にいろんな寺の復興を勧請した。

このため文覚を聖人視する坊さんはたくさんいたに違いない。

平家物語の原著はそれら寺の由緒とその主役たる文覚の事跡を記した書ではなかったか。

もともとの作者は文覚の知り合いの坊さんだっただろうと思う。

文覚自身が書いたはずはない。そんな文才のあるキャラクターではないからだ。

イエスの福音書の著者がイエスの身近に居たリテラシーのある普通の人であったのと同じだと思う。

重盛は清盛の長男ではあったが、家督は宗盛が継いだ。

重盛の母も、宗盛の母も、どちらも大した家柄ではない。

そもそも若い頃清盛はそんなに偉くなかった。

重盛が清盛の後継者になる可能性はあったが、清盛より早く死んでしまった。

維盛の母は名も無い女。

傍系でしかも身分の低い女の子なので、富士川の戦いや木曾義仲との戦いの将軍にされて捨て駒になった。

維盛の妻は鹿ケ谷の陰謀で獄死した藤原成親の娘。その子が六代である。

六代というのは正盛から数えて六代というのらしいが、

文覚の助命嘆願によって頼朝の死後まで六代は生きており、

そのために平氏嫡流の生き残りとして六代と呼ばれたのだろうが、

宗盛とその子供達が斬られるまでは平家の傍流とみなされていたに過ぎないだろう。

平家物語の中では平氏が都落ちするときにすでに六代と呼ばれていたことになっているが、

どうもおかしい。というか、あり得ない。

重盛は清盛に対して「小教訓」「教訓状」などで諫めたというが、これもまた、

重盛を美化するための脚色であると言われている。

実際には重盛の方が行状に問題が多かった可能性が高い。

一方嫡男宗盛の方は逆に非常に情けない男として描かれている。

文覚のエピソードも、その全体構成の中の重要性から比べると非常に多い。

文覚が原平家物語の準主役だったためだろう。

人の妻を殺害し、出家して、強訴の上に流されて、伊豆の流人頼朝と出会い、

後に頼朝を説得して六代を預かる。

しかし頼朝が死に文覚が流さ客死すると六代は斬られる。

原型が出来たのもこの時期だろう。つまり、承久の乱(1221)前後だ。

忠盛が殿上で闇討ちにあう話や、

祇王や、

二代妃、

俊寛、などなどは当時すでにあった小話で、平家物語に取り込まれたのであろう。

維盛が関係した富士川の戦いや木曾義仲との戦いも最初から含まれていた可能性は高い。

しかしそれだけでは話が偏りすぎているというので、三種の神器の話とか、

壇ノ浦の戦いとか義経の話などを足してしまった結果、

ストーリーラインがわけわからなくなってしまった。

一次創作と二次創作、正典と外典が区別なくごっちゃになってしまっている。

その成立過程の混乱が目に見えるようだ。

脳内麻薬

多分、私は、脳内麻薬がどばどば出てないとやる気が出ない性格なのだろうと思う。

それはまあ、多かれ少なかれ、どんな人でも同じだと思うのだが、普通の人の場合、

その脳内麻薬というのは、同じことでも割と持続が効いて、

一つのことに対して一年とか三年とかでなく、それこそ二十年とか四十年とか、そのくらい長く、

一つの仕事に興味が持てるのだと思う。

四十年同じことに興味をもてる人は要するに、

定年退職まで一つの仕事に興味を持ちつづけることができるということだ。

しかし私の場合多分三年もすると脳内麻薬の効きが悪くなり、

いろんなことをまぜあわせながらやりくりしても十年とはもたない、のだろうと思う。

つまり、まわりのことがみえなくなるほど没頭できる、集中できるネタをみつけた時は幸せだが、

それは長くは続かない、飽きにも似た、疲れにも似たようなものが、どんどんたまっていき、

関心を失ってしまう。

どんなにおもしろくやりがいがあることでも、先が見えてしまうとやる気をなくしてしまう。

時間がたてばたつほど、同じことをやりつづけることに、非常に大きな努力が必要になってしまうのだ。

やりがいがある仕事とか、おもしろい仕事というのは、純粋に脳の中の生理現象に過ぎない。

理性的に、この仕事には価値があるから、何年間か続けてやっていこう、そういう計画ができないのだ。

客観的に考えて、自分の脳の中では、そのような現象が起きているのだろう。

そう考えるとうまく説明がつくのである。

干支日

吾妻鏡に元暦二年五月二十四日は「戊午」とあるが、

[換暦](http://maechan.net/kanreki/)で変換すると「丙午」となる。

これは何かの間違いだろうか。

うむ。どうも吾妻鏡の方の誤記のようだ。

というのは、この元暦二年五月の記述を見るに、

23日と24日以外は換暦と一致するからだ。

ちなみに23日丁巳は乙巳の間違いで、

24日戊午は丙午の間違いである。

やれやれつまらんことにずいぶん時間を取られた。

腰越状

ネットでぐぐると腰越状をいろんな人が読み下し文にしたり現代語訳したりしているのだが、

あまりうまく行ってないように思える。

腰越状は、

平家物語、吾妻鏡、義経記などにほぼ同様のものが載っているのだが、

吾妻鏡には「顯累代弓箭之藝」とか「倩案事意、良藥苦口、忠言逆耳、先言也」とか、

なくもがなという変な脚色や蘊蓄が挿入されている。

特に「良藥苦口、忠言逆耳」などは前後の文脈とほとんど関係ないどころか流れを断ち切ってさえいる。

吾妻鏡の漢文を無理に読み下し文にしようとしてはならない。

平家物語というこれ以上期待できないほど上質の資料があるのだから、

またおそらくは平家物語の方がオリジナルでそれを吾妻鏡が掲載しているだけなのだから、

平家物語の原文を読めばよい。

「廣元、雖披覽之、敢無分明仰、追可有左右之由」

ここだけ読んでもよくわからんのだが、「敢えて分明の仰せ無く」とは、は平家物語「腰越」の次「大臣殿被斬」に出てくる

> 鎌倉殿、さらに分明のご返事もなし

を漢文化したものだろう。すると、

「広元はこれを頼朝にお見せしたが、追って指図あるべし由という他、特に明瞭なことは仰せにならなかった」

となるだろう。

「京都之経廻難治之間」であるが、この「経廻」が謎である。

漢語ではないらしい。

たぶん「経巡る」(へめぐる)という意味であろう。

とすれば意味はおそらく、「京都周辺を経巡ることは(平氏に見つかる恐れがあり)困難だったので」となるか。

腰越状は戦前の漢文だか修身だかの教科書に載っていたそうだから、ちゃんと探せばもっときちんとした解説があるのに違いない。

こういう当時の律令社会に流通していた日本語をそのまま漢文化したような漢文を、

戦後教育ではやらない。

本場中国の漢文しかやらなくなったので、

日本人は江戸時代までの日本人の漢文(吾妻鏡もそうだが、たとえば公家の日記など)がまったく読めなくなってしまった。

畠山氏

畠山氏は足利氏の一支族となっているが、

元は武蔵国の在官で秩父氏と言うから秩父の豪族だったのだろう。

系図では、桓武平氏の祖高望から良文、

忠頼、

将恒、

武基、

武綱、

重綱、

重弘となってその子に畠山重能、小山田有重があったことになっている。

ただこれは後世の畠山氏による創作の可能性が高い。

畠山重能の子に重忠、重忠は畠山重忠の乱で滅亡。

足利義兼の子義純が重忠の未亡人(北条時政の娘)と婚姻し、

畠山氏を継いだ、とある。

足利義純は先に新田義兼の娘と婚姻していたが絶縁。

新田氏との間に生まれた子が岩松時兼、田中時朝で、

それぞれ後の岩松氏、田中氏の祖先となったという。

ややこしいのう。

足利氏にこんだけ支族が多いのはどうしてかもすこし考えてみる必要がある。

足利氏は将軍になったから、

家系にも後世の捏造が多いのかもしれん。

どうも、畠山氏や岩松氏や田中氏などはもともとあまり関係ないような気がするし、

山名氏もあやしい。

正味のところどうなのか。

また、足利氏以外の家系というのも実は支族がけっこういるのだけど、

後世に伝わってないだけかもしれない。

或いは、たまたま足利氏が領した土地が豊かだったのでたくさん増えたのかもしれん。

気になるのは、つまり、後醍醐天皇の時代に足利氏がどの程度の大族であったのか、

足利氏にどれほどの戦功があったのか、

足利氏にはもともと北条氏を倒すほどの実力があったのか、

或いはたまたまいきおいで北条氏を滅ぼしてしまったのか。

或いは北条氏は滅んだとは言えなかったのだが、その後の諸事情で結局足利氏が最終的に勝利したのか。

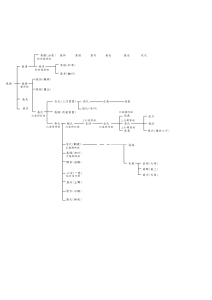

足利氏の系譜

系譜はまだ書きかけなのだが、

足利氏はだいたい、兄弟の中で北条氏が母である者が足利本家の跡取りとなり、

側室に生まれた子は分家になる、というようになっていたようである。

分家がたくさんできるというのは側室をたくさんもっていたということで、

経済的に恵まれていた、もしくは、子孫に分け与えられる領地がたくさんあった、

ということであろう。

義氏、泰氏、貞氏が割と子だくさんであり、

特に泰氏のときに支族が急に増えているが、

これは承久の乱の後で足利氏が急に大きくなったためだろうと思う。

たとえば北条泰時にたくさん子がいて正室の他に側室が何人もいたら、

全国に北条氏の分家ができて、

北条氏以外の武家はあまり大きくなれなかっただろう。

しかし泰時はあまり子孫に恵まれなかったようだ。

で、おおよその傾向として北条氏はあまり分家がいなかった。

名越氏と赤橋氏くらいだわな。

徳川氏の御三家とか御三卿とかいうのに比べてあまりに貧弱だ。

足利氏の支族と比べても。

もちろん足利氏は北条氏を正室としたのだから、足利氏に北条氏の血が非常に濃く受け継がれているのだが。

足利氏は先に名越氏か赤橋氏を正室としても、のちに得宗家から正室をもらうと、

元の正室は側室扱いになり、生まれた子供は分家になってしまう。

そして分家がどんどん枝分かれして増えていく。

南北朝以後室町時代にもどんどん増える。

北条得宗家はだんだんに全国の守護を一門で独占するようになり、

また、みうちの御内人と言われる、長崎氏、諏訪氏らを重用するようになる。

外様大名的扱いの安達氏や足利氏などは分家がどんどん増える割に幕府での地位が下がっていく傾向にあった。

足利氏も得宗家との姻戚関係が強固なうちは良いが尊氏のように上杉氏の子であったり、その嫡男が赤橋氏の子であったりして、だんだんに幕府の中心から遠ざかってきた。一方で支族はどんどん増えていく。

つまり、足利氏の中の北条氏の血が薄れていく。

その当たりが、足利氏が北条氏から離反した理由ではなかろうか。

山名氏はずっと早くに義康から分かれているのだが、新田氏の子孫だと言う説もあるようだ。時代が古すぎてよくわからんのかもしれん。

というかその頃はまだ新田氏と足利氏はほとんど同族のようなもので、それほど違いがなかったということだろう。

吉良氏が三河に土着したのは、承久の乱の20年後、1240年頃らしい。

承久の乱直後から関東武士の三河への入植が始まった、と考えて良いと思う。

足利氏

尊氏より前の足利氏を調べると、

義家、義国、義康は藤原氏の娘と結婚している。

しかし、義兼、義氏、泰氏、頼氏、家時、貞氏とずっと北条氏と婚姻している。

貞氏と正室北条氏が産んだ子・高義が足利氏を継ぐはずであったが、

早くに死んでしまったようだ。

そこで上杉氏の娘、つまり側室の子である尊氏が足利氏棟梁となった。

ここに微妙な系譜の乱れがある。

上杉氏はもとは宮将軍・宗尊親王とともに京都から来た。

尊氏の挙兵は上杉氏と無関係ではなかろう。

尊氏は北条氏の一支族の赤橋氏と婚姻し、義詮を産んでいる。

鎌倉攻め当時の執権は赤橋氏で、

鎌倉に人質になっていた義詮を逃がしてしまっている。

高時に落ち度があったすると、彼はあまりにもはやく隠居しすぎた。

執権を退いて延々と大御所的な政治をしようとしていたのではなかろうか。

それで現場の執権とか、代々北条氏と姻戚関係を結んできた足利氏とかに疎まれた、

ということはなかろうか。

足利氏というのはどちらかといえば、北条氏の腰巾着的な感じであり、

形式的には北条得宗家の独裁が進んだようにみえて、

実質的には足利氏が関東の支配を広げていたのではなかろうか。

新田氏は妻がわからんことが多い。

北関東から越後に分布している。

地方の豪族というのに過ぎなかったと思う。

よくわからん。

ただ、足利氏は、新田氏と比べて中央志向が強かったのはたしかだ。

北条氏にべったりだった。

故に北条得宗家が御内人(家宰)の諏訪氏、長崎氏あたりを重視すると反目した可能性はあるわな。

高時が失政したから鎌倉は滅んだというのは思考停止にすぎないのは明らかなのだが、ほんとうのところがよくわからん。

愚管抄

慈円って面白いな、同母兄の九条兼実が書いた『玉葉』とかと合わせて、

『愚管抄』『拾玉集』とか徹底的に読んでみたいなと思う。

まあしかし、『拾玉集』を見た限りでは、どうでも良いことをだらだら書く人なんだろうなと思う。

それはそうと、講談社学術文庫の『愚管抄を読む』を読んでいると面白いことが書いてあった。

後三条天皇については以前に

[藤原能信](/?p=10902)、

[宋の改革](/?p=10724)など書いたのだが、

天皇が度量衡の統一政策で、延久宣旨枡というものを作らせ、

それを天皇に奉ったところ、天皇は清涼殿の庭の白砂を自ら枡に入れて確かめたという。

本当にそんなことがあったのかもしれないが、良く出来た作り話のような気もする。

どうも北宋の皇帝か何かがやったことを後三条天皇もやったように脚色しただけではなかろうか。

或いは北宋皇帝がやったことを真似てやってみせたとか。

側近の文官による演出はきっとあったのに違いない。

唐の皇帝はそんな自分で枡で量を計って確かめるような実務的なことはやらない。

唐の皇帝を真似た日本の天皇もやらない。

しかし宋の皇帝はやってみせた。

職人や商人がやるようなことを自ら、率先してやった。

そうして官製の枡というものを普及させようとした。

日本の天皇も宋の皇帝のように変わらねばならない。

そのメッセージのようなものだろうと思う。

だがまあ王様の体を基準にして長さや量を決める、ってのはいろんな時代いろんな国でやってそうだが。

そういうことを一番嫌がるのは貴族だ罠。

それから、天皇は荘園整理令を発布して記録荘園券契所を設けた。

関白頼通にも自分が持ってる荘園を申告させようとした。

ところが頼通は、荘園を寄進すると勝手に言われるがままにもらっていた、

荘園の整理ということは関白自らがやるべきことであるのにそれを怠っていたのだから、

このさいすべて廃止すべきだ、などとしゃあしゃあと言ったそうだ。

後三条天皇はしかし頼通の荘園だけは記録から除外することにしたという。

これがさも美談であるかのように書いてあるのだが、とんでもないことだ。

頼通は結局天皇の改革の及ばない権力を持っていたというだけではないか。

慈円はここまで歴史をさかのぼって調べていながら、

保元の乱以後日本が乱れたのは、後三条天皇の改革が白河天皇の時代に頓挫したからだ、

宋のように天皇主体で官僚制へ移行する改革が不徹底だったからだ、

だから武家の時代が来たのだ、

とは考えていない。

実に不思議なことだ。

結局は彼も藤原氏だったということか。

思うに中央集権に流れるか、地方分権に進むかということは、

ささいなきっかけでどちらか一方に決まってしまうのだろう。

中国では宋以後ずっと中央集権のままになってしまう。

一方日本や欧州では地方分権に固まってしまう。

後三条天皇はその岐路にいたのである。

紫式部

『紫式部日記』をざっと読んでみたのだが、

ますますこの紫式部という人がわからない。

たとえば、額田王とか小野小町とか赤染右衛門とか和泉式部とか式子内親王とか。

有名な女性の歌人はたくさんいるが、みな読めばすっとわかる歌ばかりだ。

和泉式部日記にしろ、

清少納言の枕草子にしろ、

菅原孝標女の更級日記にしろ、

読めばすんなりわかる普通の文章だ。

しかし紫式部はよくわからん。

藤原定家や北畠親房にも似たようなものを感じるが、紫式部はますますわからん。

ただ、源氏物語が長編だからわかりにくいとかそういう問題ではなく、

とにかく屈折しててわからんのだ。

たとえば空蝉とか夕顔とか若紫とかヒロインがみんなやばいし源氏の口説き方もやばい。

いや口説いてすらいない。ああいうのは誘拐という。

覆面をしたまま連れ去って自分は顔を見せたが相手は名乗らない。

そのうち生き霊にたたられて死んでしまう。

ひどいストーリーだ。

正妻の葵上の扱われ方もひどい。まあそんなものだったのかもしれんが。

江戸時代のまっとうな武士が源氏物語を罪業の書だと思ったのはごく当然だと思う。

しかし、『紫式部日記』を読むと彼女も仏教によって極楽に救われたいなどと考えているようだ。

メンヘラなのか。

> 年暮れて我が世ふけゆく風のおとに心のうちのすさまじきかな

これは『紫式部日記』に出てくる、玉葉集にも採られた歌だが、

どうも精神を病んでいるような歌だ。そう思えば思うほどそう思えてくる。

「埋れ木を折り入れたる心ばせ」とはどんな性格なのだろう。

今で言う引きこもりかニートのような性格か。

源氏物語のヒロインの多くは美人であることを世間の男達に知られぬように、

ひっそりと生きている。それはたまたま紫式部がそういう性格なだけなのであって、

平安女性の一般的な生き方、処世というのが、みんながみんな、

いわゆる「深窓の令嬢」的なものだったという認識は違っているのではないか。

だって顔を見たこともないのに恋愛なんてできますか普通。

普通にサロンのようなところに出入りして男性と知り合うのではないのか。

『紫式部日記』の記述も、『源氏物語』と同じで、唐突で断片的で断定的。

彼女の周りだけなにか地軸がねじ曲がっているような感じ。

ああいうものを平安文学の典型だと思うといろんな意味で問題があると思う。

宣長は絶賛しているけれど、彼にもその気が多少あったのだろう。