大村益次郎の銅像を見に行った。に書かれていた解説をもらいに行った。駐車場の受付(?)ではもらえなかった。いろいろ人に聞いてやっと受け取ることができた。内容は同じようで微妙に違う。原文は載せてほしかった。

あと、碑文だが、円筒状になっていて高いところにあるために非常に読みにくく、かつ、写真にとりにくい。逆光になるとまあ普通のスマホでは写せない。一眼レフ持ってかないとだめだわ。

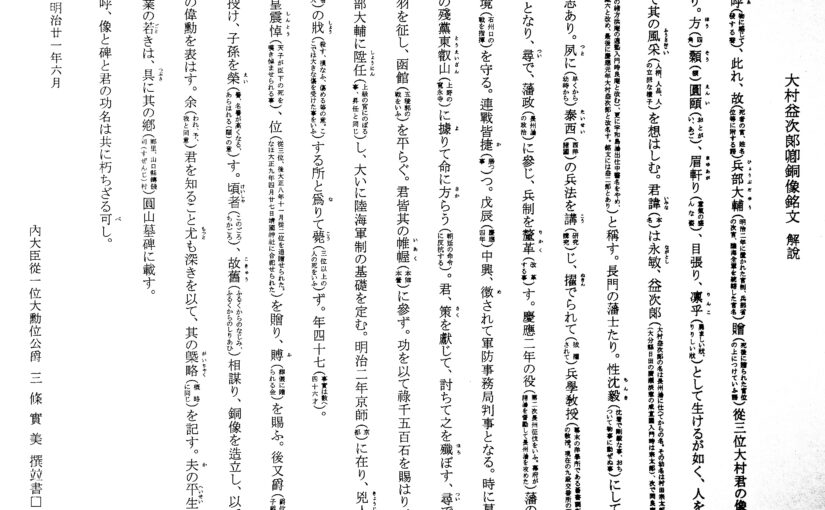

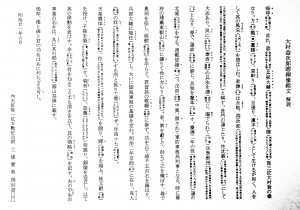

嗚呼此故兵部大輔贈從三位大村君之像也方顙圓頤眉軒目張凛乎如生使人想其風采君諱永敏稱益次郎長門藩士性沈毅有大志夙講泰西兵法擢為兵學教授尋參藩政釐革兵制慶應二年之役守藩北境連戦皆捷戊辰中興徴為軍防事務局判事時幕府殘黨據東叡山方命君獻策討而殲之尋征奥羽平函舘君皆參其帷幄以功賜禄千五百石陞任兵部大輔大定陸海軍制之基礎明治二年在京師為兇人所戕薨年四十七

天皇震悼贈位賜賻後又授爵榮子孫頃者故舊相謀造立銅像以表其偉勲以余知君尤深記其概略若夫平生事業具載其郷圓山墓碑嗚呼像之與碑君之功名可共不朽

明治廿一年六月

内大臣従一位大勲位公爵 三條實美撰并書

どうでもいいっちゃいいんだが、実際に目で「函館」は「函舘」であることを確かめた。

「方命」は天子の命にさからうことと辞書にある。孟子に「方命虐民」とあるらしい。この「方」は「妨」もしくは「放」の意味か。「幕府殘黨據東叡山方命」いわゆる彰義隊のことだな。