「人斬り鉤月斎」というものを書いているのだが、またどこかの新人賞に応募すると思う。百枚ぎりぎりくらい。

タイトルどおり普通の剣豪小説、時代小説のたぐいなのだが、自分的に剣豪小説書くのはすごく珍しい。たぶん初めて。書いてみるとわかるが、普通の陳腐な剣豪小説と差別化するのが難しいってのと、膨大な過去の蓄積があるから、やっぱどうしてもそれと比較されるのでやはり書くのがむずかしい。同じことか。これ普通の剣豪小説とどこが違うのとか言われそうで怖い。

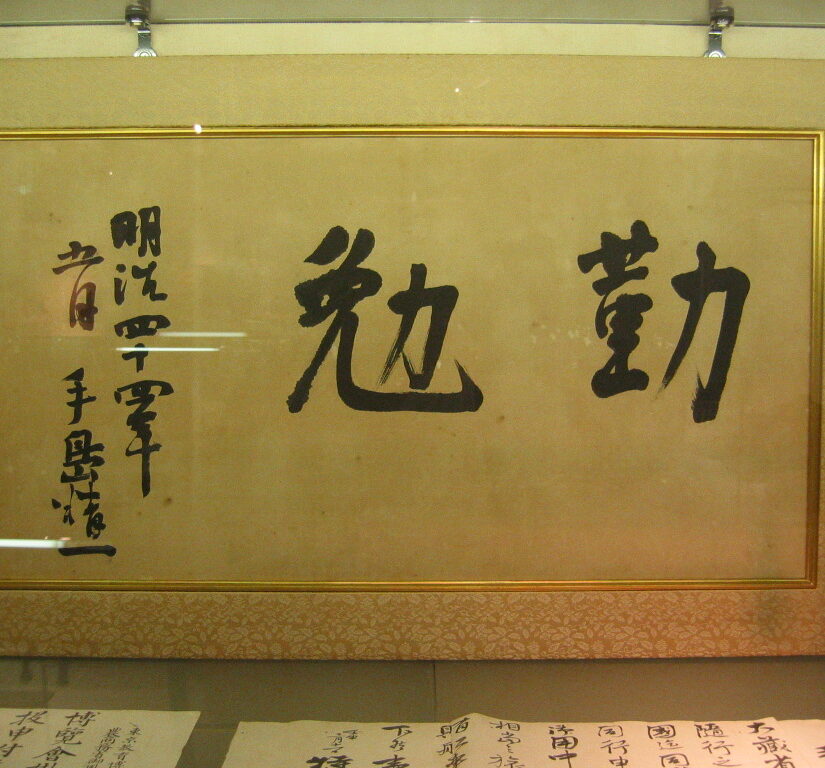

自分なりに分析すると、戦前の菊池寛あたりの剣豪小説というのは古き良き体制的な剣豪小説であるが、戦後はそれを否定した反体制的、つまり、幕府とか主君というものに反抗するとか、庶民の目線でとか、個人主義的なとか、そんな剣豪小説が流行った。

しかし今の自分にとってはそういう反体制的な匂いのする剣豪小説というものがすでに、

鼻もちならん説教臭のする陳腐な話なのであって、その否定、つまり、反反体制的、みたいな。しかし、反反体制的だからといって体制的でも戦前的でもないみたいな。あれ、なんかポストモダンってもしかしてこんな話なのかな。ポストポストモダン、みたいなもんかな。まあともかく、既存の戦後民主主義的テレビドラマ的時代小説を破壊したくて書いてみました(笑)これまで、時代小説というか歴史小説みたいなの書いて、チャンバラが出てこないのはそういうのに反発感じてたからだと思う。

三月末までにもう一本くらい書けそうな気がしてきた。