こんだけ薬があると飲み忘れたり飲み過ぎたりしてもおかしくないよなとは思ってたが、

腹の上、Tシャツの上にアーチスト錠がひとつ落ちていて焦った。飲んだ。

それから包装を確認すると、一種類だけ同じのが2つあった。ジゴキシンだ。鬱血性心不全の強心剤。おなじの二個飲んでしまった。

うーむ。

気を付けないと。

まず、パッケージを調べ、錠剤を取り出してそれを紙の上かなんかに並べて、こぼれないよう一気に口に入れて、

すかさず水で流し込むと。

こんだけ薬があると飲み忘れたり飲み過ぎたりしてもおかしくないよなとは思ってたが、

腹の上、Tシャツの上にアーチスト錠がひとつ落ちていて焦った。飲んだ。

それから包装を確認すると、一種類だけ同じのが2つあった。ジゴキシンだ。鬱血性心不全の強心剤。おなじの二個飲んでしまった。

うーむ。

気を付けないと。

まず、パッケージを調べ、錠剤を取り出してそれを紙の上かなんかに並べて、こぼれないよう一気に口に入れて、

すかさず水で流し込むと。

今日は動悸が不安定なこともなく、血糖値が下がりすぎてくらくらすることもなく、血圧も心拍数もまずまずで、

とにかく平穏無事な一日だった。

こんな具合で体調が安定してくれるとありがたいのだが。

飯をたくさん食うと血糖値が上がって目がぱちりと目覚めるようだ。なにしろ10kgも一気に体重落ちたのだから、

無理に食事制限するのは危険だ。

徐々に徐々に体重を落としていかないと。

家族に以前は手が暖かかったが今は冷たいなどと言われる。

心臓の動きを抑えているせいなのか。

それともそもそも血の中にアルコールがないせいか。

単に体重が減ったせいかもしれん。

どうしても飴をなめたりガムをかんだりしてしまう。

紛れもなく酒を飲めないのでその代償行為を無意識のうちに求めているのだと思う。

『極道めし』など見ると、刑務所では囚人が甘い物や酢昆布など菓子をほしがるというのが出てくる。

大の大人がなぜ菓子を食べたがるのか不思議だったが、

アルコールやカフェインの摂取を禁じられるとその代償として菓子類を食べたくなるのだろう。

菓子は刑務所でもたまに食べられるが、酒やコーヒーなどは禁止されているから、勢い菓子で発散するのではないか。

アルコールやカフェインも広い意味では薬物中毒。

甘い物もそうなのかもしれん。

これらの依存というのは、おそらく、簡単には断ち切れないのだろうなあ。

退院したあと飲み屋にもいくのだが、アルコールが入ってない飲み物は、一杯飲むと飽きてしまう。

酒の場合には、何杯も飲んでいくうちに徐々にアルコールが回っていって気分が変化する。高揚していく。

飲めば飲むほどに坂を上っていく感じ。

たぶん、その変動が楽しいのだ。

しかしアルコールフリーだと、いくら飲んでも自分の気分は一定、なんの変化もない。

だから、もう一杯、さらにもう一杯と飲もうという動機がない。

CNNgo.com というサイト。

[World’s 50 most delicious foods](http://www.cnngo.com/explorations/eat/worlds-50-most-delicious-foods-067535)。

50位のうちに、アメリカ料理が七つも入っている。明らかに公平性に欠く。

それも、アイスクリームとかドーナツとか、ケチャップとかポップコーンとかポテトチップとか。あほかと。

ドーナツとケチャップに関して言えば、一生二度と食わなくてもかまわん。

ていうかケチャップよりマヨネーズの方がはるかに重要じゃねえか。

アイスクリーム、ポップコーン、ポテトチップはたしかに好きで良く食うが、お菓子だろ、乾きもんだろ。

イギリス料理では、フィッシュアンドチップスとバタートーストが入っているが、

まあたしかにトーストはうまいと言ってやってもよいが、それより白いご飯の方がうまいだろ?

フィッシュアンドチップスより天ぷらの方がましじゃね、とか思う。

そもそもイギリス料理やアメリカ料理が多すぎるわりに中華料理やイタリア料理やフランス料理が少なすぎる。

タイ料理が多すぎる気もする。

私は、自分の意志ではテレビはみない。家族がつけているので、ついでに見るくらい。

DVDや、ナショジオなどは見る。NHK BS は割と好き。

で、テレビを切れば節電になるというが、実際うちの家族はラジオをつけてやっても、

結局テレビを見てしまう。

入院したときは相部屋だったが、みなテレビカードを1000円で買ってきて、延々と見ている。

退院してまた別の人が入院してきても、やはりテレビは見ている。

結局日本人はほとんどみなテレビを見る。

で、病院に無線LANなど用意されてはいない。

このような状況で節電のためにテレビを消しましょうなどといっても無駄に決まってる。

だが、循環器系というのはたいてい中年か老人が入院するものであり、

今の若い連中はも少しテレビ依存が少ないものと期待したい。

最近は何か地震速報にしろ何にしろ、新しいニュースを知りたいときはツイッターをまず見る。

つぎにフィードリーダー経由で2chかなあ。

直接ニュースサイトを見ることはほとんどない。

電波なんて競争入札にすればいいのに。

これは入院中に撮影したものだが、

心臓の左側と右側に同時にカテーテルを通す。左側は動脈から入れ(左心室は、全身に血を送り出す側)、

右側は静脈から入れる(右心房は全身から血が返ってくる)。

動脈は手首から、静脈は肘の内側から入れる。

動脈は高い圧力がかかっているのでなかなか止血できない。

中が空洞になったバンドを当てて、そこに空気を送り込んで、圧力をかけて止血する。

手首が動かないように添え木をあてる。

徐々に空気を抜いていき、8時間ほどで止血バンドを取れるはずなのだが、

中で内出血していたらしく、じわじわ血がにじみ出してくる。

それで再び空気を入れて、それを1時間おきに徐々に抜いて、最終的には翌日に止血バンドを外した。

黒い点々はマジックで書いたもので、内出血の範囲がさらに広がってないか確かめるために書いたもの。

止血バンドをはずして血などをきれいに拭いたところ。

心臓カテーテル装置だが、[このページの写真](http://www.kamagaya-hp.jp/depart/cardiology/cardiology.html)

のものとほとんど同じだと思う。

X線カメラが二台、ロボットアームみたいなのでぐいんぐいん動き、

液晶ディスプレイが8枚くらい並んでいる。

ピントがあってないのはご愛敬。一応一眼レフで撮ったのだけど、フラッシュたかない接写は難しいのだ。

そこまで凝る気もないし。

ダイソーで買った薬ケース。七角形になっていて、一週間分入れられるようになっている。

ダイソーで買った薬ケース。七角形になっていて、一週間分入れられるようになっている。

二週間分の薬。プラザキサはしけりやすいので、半分は包装を開けてない。

二週間分の薬。プラザキサはしけりやすいので、半分は包装を開けてない。

薬代分がたしか3500円くらいだった。

一ヶ月で8000円くらい薬代がかかるわけだ。もちろん三割負担で。高いね。

半分以上がプラザキサの値段だ。新薬だから高いのだ。

[フロセミド タイヨー40mg](http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2139005F1044_3_07/)。利尿降圧剤。朝食後1。

[フロセミド タイヨー40mg](http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2139005F1044_3_07/)。利尿降圧剤。朝食後1。

いわゆる利尿薬。

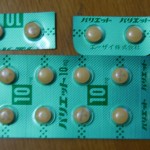

[パリエット 10mg](http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2329028F1023_1_18/)。プロトンポンプ阻害剤。朝食後1。

[パリエット 10mg](http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2329028F1023_1_18/)。プロトンポンプ阻害剤。朝食後1。

プラザキサを飲むと消化器官で出血しやすくなるから飲むらしい。

[プラザキサ 75mg](http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/3339001M1024_1_02/)。直接トロンビン阻害剤。朝食後2。夕食後2。

[プラザキサ 75mg](http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/3339001M1024_1_02/)。直接トロンビン阻害剤。朝食後2。夕食後2。

心房細動によって血栓ができるのを予防する。

[ジゴキシン タイヨー0.125mg](http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2113003F1081_2_12/)。ジギタリス配糖体製剤。朝食後1。

[ジゴキシン タイヨー0.125mg](http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2113003F1081_2_12/)。ジギタリス配糖体製剤。朝食後1。

強心薬。

[アルダクトンA錠 25mg](http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2133001C1097_2_01/)。抗アルドステロン性利尿・降圧剤。朝食後1。

[アルダクトンA錠 25mg](http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2133001C1097_2_01/)。抗アルドステロン性利尿・降圧剤。朝食後1。

利尿薬。

[レニベース錠 2.5](http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2144002F1024_2_01/)。持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤。朝食後1。

[レニベース錠 2.5](http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2144002F1024_2_01/)。持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤。朝食後1。

末梢の血管を広げて血圧を下げる。心臓の働きを助ける。

[アーチスト錠 2.5mg](http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2149032F1021_2_04/)。慢性心不全治療剤。朝食後2。夕食後2。

[アーチスト錠 2.5mg](http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2149032F1021_2_04/)。慢性心不全治療剤。朝食後2。夕食後2。

心臓の働きすぎを抑える。

先週日曜日に退院したわけだが、その病院(C病院)に初めて外来で行った。

採血と胸のX線。

血液検査の結果が分かるのは一時間以上かかる。

その間にX線撮影するわけだが、だいぶ待たされる。

採血は24時間態勢だが、多くの受付や会計、診察などは9時から。

γ-GTPが正常値だと50くらいだが、まだ151もある。

ということは、禁酒してもう18日だが、まだ私の肝臓はアルコールで病んでいるわけだ。

アルコール性の原因だとして、たぶん肝臓が治らないと心臓も治らない。

ずいぶん時間がかかりそうだ。

もともとどのくらいの値だったか非常に気になるが、わかりようもない。

B病院の診断書では「鬱血性心不全」となっていた。

心臓の働きが弱まったために静脈に血が滞ってそのために腹水や浮腫などが起きたからだ。

現在、肺にもおなかにも水はまったくたまってない。水は割と気にせず飲んでいるが、

今日は一日1.5リットルキープしておくようにと言われた。

カフェインも8月一杯は摂らないようにと言われた。

守れる自信はあまりないのだが。

ともかく、現在、「鬱血性心不全」の症状はまったくない。

思うに、肝臓がアルコールで弱まった。それで、「鬱血性心不全」となった。

水がたまるほどに心臓も弱まって悪循環に陥った。

水を抜いて、強心剤など飲んで、とりあえず「鬱血性心不全」の症状は収まった。

アーチスト飲んで心臓の拍動を抑えて休ませている。

プラザキサを飲んで血栓ができるのを予防している。

肝臓が元気になると、心臓の調子も良くなるかもしれない。もしかすると、心房細動もなくなるかもしれない。

数ヶ月後に、そうなるかもしれない、という状況。

体重は、利尿剤の力を借りないと72.5kgくらい。

利尿剤飲むとそれよりも1kgは落ちる。

とりあえず69kg台まで落として長期的には65kgくらいにしたいよなあ。

次は二週間後にC病院、その後は自宅近くのB病院に通院することになる予定。

C病院はでかいので、会計とか薬とかもうばらばらなのよね。

B病院の方がも少しコンパクトなので、さくっと手続きできるのではないかと期待。

自宅で静養していて他にあまりやることもないので、部屋の片付けなどしていたが、好い加減もう何も片付けるものがない、

ってくらい片付いた。

職場の健康診断を受診した。年に一度やるやつ。

ほんとは23日まで入院予定だったから、受けられないはずだったのだが、

退院が早まったので、後で受けるよう言われるのもめんどうなので、受けた。

しかし、ほんとの重病人は、ちゃんとした病院で受診してくださいみたいなオーラを感じた。

胃検診というやつは、四十歳以上で、朝食抜きでバリウム飲んで受けるものなのだが、

朝食を食べないことには、朝食後の薬は飲めない罠。

それには、利尿薬も含まれる。

バリウム飲んだあとはバリウムが固まらないように下剤と水を飲む。

去年は水を飲み忘れてバリウムが固まって難儀した。

固まったバリウムは重くて水洗ではなかなか流れないのだ。

それで、利尿剤を処方されているのだが、バリウムが便秘になることはなかろうか、

下剤と利尿剤を同時に飲んで大丈夫か、などと質問したのだが、

どうも、あのX線の車に乗っているのは、看護師と放射線技師の二名だけなのではないかと思う。

医師免許を持っているのかどうか不明。

もし医師でなければ、うかつな返事はできなかっただろうと思う。

心配ならば大きな病院で受診した方が良いですよと言われる。

そんな面倒なことはやりたくないので、今受けさせてほしいとお願いする。

結果的には、利尿剤の作用というものは、下剤よりもずっとささやかでありまた持続時間も短い。

下剤によってばんばんバリウムが排泄されただけであった。

問診の先生も、心電図の看護師さんも、本物の病人にこられてどん引きしているようすだった。

そりゃそうだよなあと思う。

こういうところへ巡回してくる人たちは、一日仕事でたくさんの人を見てずいぶん重労働だろうと思う。

そんな中に重病人が混ざっていると迷惑だろう。

病人の世話をするほどの手当はもらってないに違いない。

だからといって私としてもあまりこういうことに手間はかけたくないのである。

ささっと済ませたい。

ときどき、急に動悸がすることがある。

早足で歩いているとき、そうでもないとき、食事のとき、薬が切れかかったとき、そうでもないとき。

どういうときに動悸がするのかよくわからん。

安静なときにも、出るときは出る。

ようするに、安定してないわけだよな、心臓の動きが。

でも、たとえば、夕食が早くて朝食が遅いときなど、14時間くらい間が開くことがあって、

薬が切れたせいで動悸がする、心拍が乱れていると感じることがある。

心房が収縮してから心室が収縮することで血を送り出す。

心房から心室へ信号が送られる。

この信号がでたらめだと心房細動になる。

心室はいつ収縮していいかわからなくなる。

結果的に心臓のポンプとしての機能が落ちる。

ところがこの心房細動の原因がなんなのかが良くわかってない。

今飲んでいるプラザキサとアーチストは、心臓の動きを抑制して、心房細動を抑え、動悸を少なくしているのは、

たぶん間違いない。

もし薬を飲んでいなければ、私の心臓は、もっとランダムに動悸が速くなったり遅くなったり乱れたりするのだろうと思う。

薬ってすげーなと正直思う。

たぶんプラザキサとアーチストを飲み続けていれば、そう簡単に死なないのではないかとも思う。

利尿薬は今はもうほとんど役に立ってないような気がする。

去年の定期検診のときはこれほどの不整脈は出てなかったから、やはり、

最近急に出始めたのだろう。

心房細動はもう10年近く、出たり出なかったりしていたようだが。

松山千春のディレクターの竹田健二という人が36才で急性心不全で死んでいるのだが、

私の場合肺水腫は徐々に悪化して、水がたまっていったのだけど、あれが急に悪化したらそりゃ悪くしたら死ぬかも知れない。

もし彼の時代に私が生きていたら、もっとひどい目にあってただろうし、最悪死んだかもしれん。

21世紀の今、あの頃より医療が格段に進歩しているのはすばらしいことだ。

だけど、22世紀だったらそもそも私がこんな病気に罹ることすらなかったかもしれんがな。

松山千春自身は、デビュー30周年記念コンサートのDVD「再生」ではすでに糖尿病だと言っていた。

2006年、ちょうど50才の時。

不安定狭心症で倒れたのは2008年、52才のとき。

糖尿病と喫煙で心臓病になり、心臓カテーテル手術で冠動脈を広げたりしたのだな。

2010年新宿厚生年金会館のときは54才になっていた。

そうか、心房細動で血栓ができるのは、心拍が小刻みで不規則なせいではなく、心房の中の血がよどむからなのだな。

つまり心房内部で血栓が作られるのだ。

某スーパーのオリジナルブランドのアルコールフリーのビール風飲料を飲んでみた。

安い。

うーん。

同じメーカーの第三のビールもあるが、それからアルコールを抜いた感じの味。

どうかなあ。

最初から何も期待してなければ、それなりに飲めなくはないけど。

薄めなので、嫌な味、嫌な匂いというまでではないのが救いか。

これがも少しくどいと飲めないだろうなあ。

今まで飲んだ中では一番水っぽい。

そう、水っぽいから、抵抗も少ないんだな、きっと。

この諦めっぷりはむしろ潔い、すがすがしいとすら言える。