例によって吉原ビッグエー。イオンのカルローズ米「かろやか」4kg 2680円と、あかふじ「いつものお米」5kg 3480円の選択肢があり、今回は「いつものお米」にしておいた。普通の「こしひかり」が 5kg 3980円で売ってあったんだが、まあずいぶん安くなっては来たけれど、銘柄米とミックス米食べ比べても私は大した違いはわからない。今後は押し麦なんかを混ぜて食べようかとも思っていてそれだとなおさら違いはわかるまい。なんならオートミールを食べても良い。世の中の人はまだまだ旨い国産米というものにこだわり続けるらしく見える。しかしなぜ?

Youtube や twitter を読むのも無駄だが、このブログを書くのも時間の無駄には違いない。このところちと久しぶりに研究というものをやってみたが、論文書いたり実験したりしているとあっという間に時間が過ぎていき、おかけで youtube や twitter なんぞをだらだらみたり書き込んだりしなくて良い。

テレビに比べれば youtube はまだましだが youtube もみすぎるともう見たくなくなる。たぶん1週間に1度くらい、あるいは移動中にスマホかなんかで見る程度にしたほうが良い。部屋の中にいてだらだらみてるのはよろしくない。

都議選とか参院選とかみてると、NHK党が一番まともな政党に見えてくる。ましかしこの年になって政治に何か期待してもそれもまた時間の無駄だ。無駄をなくして時間を節約したからといって定年過ぎればその時間も持て余すのだろうが、死ぬ日が来るまで何もしないのが一番良い生き方な気がする(時間があるからと無理に何かしようとするのが良くない)。

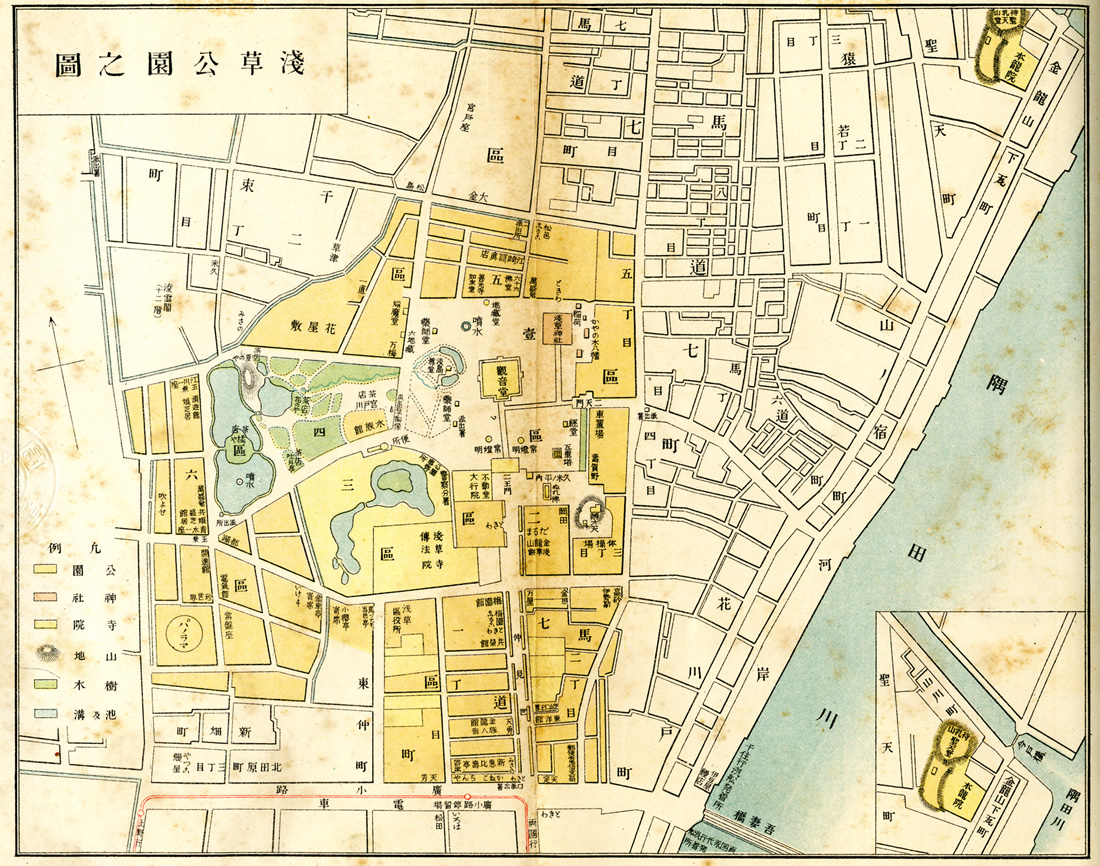

住んでみてわかったが吉原のあたりはほんとうに交通が不便だ。雷門か蔵前、新御徒町あたりに住むべきだった。家賃も大した違いはない。新御徒町はつくばエクスプレスにも乗れるし、大江戸線にも乗れるし、御徒町か上野まででればどこへでもいけるし、とにかく便利だ。ただ定年後まで東京に住む気はまったくないが。

都会はなんだかんだでうるさくて困る。人も車もビルも多すぎる。ビルは建て替えたり修繕したりでうるさい。車はうるさい。普通の家とみせかけてときどき工務店みたいに騒音を出す家がある。自転車も多い。ランニンガーも多い。ほんとうに邪魔で危険だ。マフラーを改造した原付が真夜中走り散らかしたりする。とにかくいちいち気に障る。便利なのは良いが不快でもある。そんなわかりきったことを言っても仕方ないが。実は、新しい建物も立たず、新しい人も入ってこず、しかし昔作られた社会的インフラがまだ機能している地方都市なんかが一番快適に住めるのではないか。いや絶対そうに違いない。仕事をしているときは東京の引力に負けて都心に引き寄せられてしまうが、定年後はわざわざ東京に住む必要はない。今のうちせいぜい東京の娯楽を楽しんでおき、東京を離れよう。

私はもう30才くらいに自分の研究者としての才能を見切ってしまった。私は研究者としてアカデミズムの世界で一定の地位を保てる程度の研究はできる人間だろうと思う。ここはまあまあ居心地の良い世界だから、定年まではここに居続けるだけの努力はしてもよい。しかしそれ以上の努力をしたとしても、私の研究が世の中を変えたりすることはまずない。特に私の専門分野はCGなので、CGなんてものは個人の研究者がああだこうだする時代はとっくに過ぎてしまい、GAFAMみたいな大企業が、日本でいえば任天堂とかソニーなんかが大金を投資してよってたかって研究する時代になってしまった。恐竜が闊歩する時代に蟻ごときが何をしても無駄だ。企業にはできぬ、個人にしかできぬような基礎研究をやる才能が私にあるかといえば微妙だ。そういう研究は、もしかしたらできるかもしれないが、成果が出る保証がまるでない。

たとえばアインシュタインみたいな天才的な科学者がいたとしよう。しかし1年間南の島にバカンスにでかけて、再び研究の世界に戻ってきた頃にはもうとっくに別の誰かが相対性理論を発表し、別の誰かが「アインシュタイン」というアイコンになって世の中でもてはやされていたはずだ。アインシュタインという人がもしいなかったとしても、1年かそこらで同じようなことを思いつく人はいたはずだ。あの天才数学者ガウスにしても、せいぜい10年も待てば彼と同じことを思いつく人は出たはずだ。

自然科学にはそうしたむなしさがある。芥川龍之介もなんか同じようなことを言っていたような気がする。自分が書かなくても近い将来同じようなことを書くやつは出てくるに違いないと。

ま、ともかく今回、ちょっとばかしの業績が業務上必要になったので研究をやってみたけど、さらにその研究を進めるつもりはない。私がやらなくても誰かがいずれはやるに違いないからだ。そんなちまちました重箱の隅ほじるような研究に時間を費やすくらいなら、何もせずぼーっとしていたほうがいさぎよい。科研費当てたとか外部資金とか助成金をいくらもらったとか。そういうのは所属している機関には評価されるかもしれないが、自分にとっては別段面白くもなんともない。そういうのが面白いと思う人は単に自分が属している組織や学会や世間に評価されるのがうれしくてたまらないのだろうけど、私は全然うれしくない。

今の生成AIとか暗号資産とか、ビッグデータというのはみんな同じで、ただひたすら金をかけて計算力を消費すればするほどもうかるからやっているに過ぎない。資本をもっていればいるほど結果が出せる。そんなことやって何が面白いのかと思う。昔のアポロ計画の頃はいくら国家予算がでかくてもAIに予算をかけることができなかった。かけたとしても成果がでなかった。今はやっとその社会的環境が整った。

今のアメリカは明らかにAIバブルなのだが、このバブルがいつはじけるか。AI技術は結局大企業や資産家にしか利益をもたらさず、経済格差が広がり、治安は悪化し続ける。だがアメリカ経済というかアメリカの国力にはまだ余裕があるから、それがただちに社会不安にはつながらない。アメリカ社会がフェンタニルで崩壊していくのを、アヘン戦争で煮え湯を飲まされた中国はざまあみろという気持ちで見ているだろう。

中国も(おそらくインドも)アメリカと同じ道をたどり、それでも国力に余裕があるうちは今のバブルははじけない。だが私はそんな世界に住みたくはない。そんなに儲かってはいないが、世界から隔絶した日本に住んでいるのが結局一番楽だという時代に入りつつあるのは確実で、そうなった先にどういうカタストロフィが待っているのか。