近藤真彦が60才になって聴力検査に行こうなどという車内中吊り広告が出ていたが、私もつい最近60才になった。それで

はたちにて 絵は描き尽くし よそぢにて 歌は詠みはて 今さらに なすことも無き むそぢなりけり

などという歌を詠んだのだが、まったく今はそういう心境である。

明治天皇は59才で亡くなった。自分がもう明治天皇よりも年上だというのが、なんだか非常に不思議で奇妙な気分だ。

明治の帝の勅諭を体し

と佐佐木信綱は歌ったのだが、戦後生まれの私もその雰囲気の中で生まれ育った。昭和40年。敗戦後20年しか経ってはいなかったのだ。

私は画材屋の息子に生まれた。爺さんは尋常小学校の絵の教師だったので、子供の頃から絵を習って描いていた。絵を描くのは好きだった。しかし20才くらいになると自分の絵の才能というものはだいたいわかってくる。描き尽くすというよりは、もうこれ以上描いたところで自分が描くような絵はせいぜいどのようなものか、ということが見切れてしまう、ということだ。にたりよったりの絵を数多く描くことは不可能ではあるまい。今CGを仕事にしているのもやはり絵を描くのが好きだからだが、CGなんてものは私よりうまい人はいくらでもいる。どんなに頑張っても世の中に爪痕を遺すことすらできない。

しかしながら歌には、私は多少自負がある。歌ならば少しくらいは世の中に生きた痕跡を残せるかもしれないと。

古語文法を習い始めるのが高校一年生、15才くらいからで、歌をなんとか詠めるようになったのは21才くらいだった。途中ずっと歌を詠んでいたわけではなく、しかしながら、歌の形が固まってきたのは45才くらいだったと思う。若い頃は現代口語で詠んだり古語で詠んだり、字余りしていたり、いろんな歌を詠んでいたのだが、私はそこから現代歌人のほうへは行かず、かっちりした古典文法にのっとって歌を詠むようになっていった。たとえば、20代で詠んだ歌、40代半ばで詠んだ歌。

はかはかと 部屋片付けて 暑さのみ いかにもえせで 過ぐすよはかな

こういうへんてこな歌は今ではもう詠めぬかもしれん。

天長節に参賀したる日、本丸跡にて詠める

すずかけの 葉もこそしげれ かなへびは 穴より出でて 石垣をはへ

そう。和歌を詠むからには、こういうかっちりとした古語で詠みたい、そうでない歌も詠めなくはないかもしれないが、そういう歌はプライオリティが高くないというか、都々逸でも俳句でも、ほかに表現手段はあると思うし、現代口語を駆使した歌を詠みたいというよりも、和歌を純粋に保ちたいという気持ちのほうが勝るのである。だから自然と、もっぱら古語で、和歌を詠むようになった。茶道にしろ能楽にしろ、最初は単におもしろおかしい娯楽であったものが、だんだんに純化していったのだと思う。自分の中の気持ちはそれと同じだと思う。

みそのふに 春雨ふれば 人を無み しめ野にひとり あるここちする

春雨の ふれる宮路を 踏みゆけば しめりてきしむ さざれ石かな

きもをなめ たきぎにふせし つらき世を 知らずなりゆく わがくに民は

こうした歌ももう詠んだことをすっかり忘れてしまっていた。

歌もまた詠み尽くしたというよりは、これから先、だいたいどういう歌をどういう時に詠むかというのを見切ってしまった、今まで詠み遺した歌で予測可能な範囲でしか歌は詠めないだろう、それ以外の歌をいまさら詠みたいとも思わない、要するに年を取ってもうこれ以上変化のしようがない、ということになる。

明治天皇が59年間の人生で詠んだ9万首の歌をAIに学習させれば、明治天皇と同じような歌は詠めるようになるだろうと思う。明治天皇が学習に用いたテキストも合わせて学習すればなお正確に詠めるようになるだろう。昔の人(明治以降の人、という意味だが)には同じような歌を来る日も来る日も大量に詠んで、詠草に残しておくことの意味がわからなかったようだ。今の人ならわかるだろう。ありとあらゆるパターンの歌を遺しておけば、自分が死んだ後もそれに習って同じような歌を詠むデータベースになってくれるのだ。ときたまに気の利いた歌を詠んで遺せば良い、自分の最高傑作だけをいくつか残せば良いというものではない。明治天皇にはある程度までそのことがわかっていたはずだ。和歌はごく短い詩形ではあるけれども、一つ一つの歌を見ただけではその価値がわかるわけではないのだ。

同じように私が生涯詠んだ歌を全部AIに学習させれば、そのAIが私が死んだあとも代わりに永遠に私の歌を詠んでくれるのに違いない。もうそうなってしまえばわざわざ私が生きている必要もない気がする。

歌を詠む 人もなき世に 歌詠めば ひとり狂へる ここちこそすれ

歌詠まぬ 人に問はばや 歌詠まで 大和心は ありやなしやと

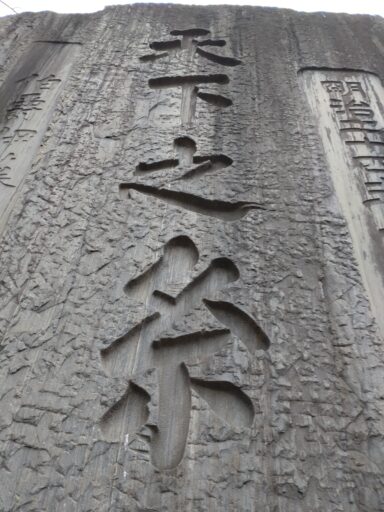

天下之糸平の碑を詠める

いしぶみを あふげばむなし とはに名を のこさむとする 人のこころは

いしぶみを すみだの岸に 建つるより こころに残る 歌を詠ままし