日本堤を往復する乗合自動車に乗るつもりで、わたくしは暫く大門前の停留場に立っていたが、流しの円タクに声をかけられるのが煩いので、もと来た裏通へ曲り、電車と円タクの通らない薄暗い横町を択み択み歩いて行くと、忽ち樹の間から言問橋の灯が見えるあたりへ出た。川端の公園は物騒だと聞いていたので、川の岸までは行かず、電燈の明るい小径に沿うて、鎖の引廻してある其上に腰をかけた。

いきなり後の木蔭から、「おい、何をしているんだ。」と云いさま、サアベルの音と共に、巡査が現れ、猿臂を伸してわたくしの肩を押えた。

公園の小径をすぐさま言問橋の際に出ると、巡査は広い道路の向側に在る派出所へ連れて行き立番の巡査にわたくしを引渡したまま、急しそうにまた何処へか行ってしまった。

派出所の巡査は入口に立ったまま、「今時分、何処から来たんだ。」と尋問に取りかかった。

「向の方から来た。」

「向の方とは何方の方だ。」

「堀の方からだ。」

「堀とはどこだ。」

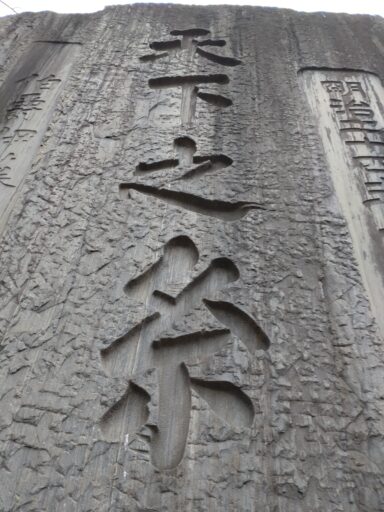

「真土山の麓の山谷堀という川だ。」

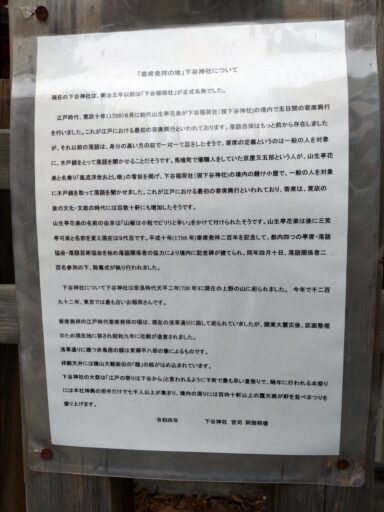

山谷堀に沿って下っていけば自然と待乳山に出る。待乳山の語源は真土山であろう。この辺りは隅田川が作った自然堤防でなければ沼や湿地帯ばかりだった。盛り土ではなく天然の土で出来た山なので真土山というのに違いない。永井荷風はそこにこだわったか。

言問橋の灯りが見えるというからおそらく待乳山の脇へ出て、隅田川のほとりへ出ようとして、物騒だからやめにして、道を渡らずに、つまり今の山谷堀公園の南のどんづまり(今戸橋あたり)か、待乳山聖天公園あたりで、何かに引き回した鎖の上に腰掛けていたとき、巡査に声をかけられ、言問橋西詰の交差点にある聖天町交番というところへ連れて行かれたのに違いない。

道路は交番の前で斜に二筋に分れ、その一筋は南千住、一筋は白髯橋

の方へ走り、それと交叉して浅草公園裏の大通が言問橋を渡るので、交通は夜になってもなかなか頻繁

であるが、

これも今と同じである。南千住へ行く道というのは都道464号言問橋南千住線。白鬚橋へ行く道とは都道314号言問大谷田線のことである。普段ぶらぶら歩いている道なので実に具体的にイメージがわいてきて、以前読んだ時とはまったく違う気分で読めて面白い。

永井荷風は本所か深川、須崎遊郭の話を書こうとしたのだが結局、寺島玉の井を書くことにして、ここを濹上と言うには川から離れすぎているから、濹東と呼ぶことにしたのだ。本所、深川、須崎、或いは柳橋、向島小梅の里などいろんな地名が出てくるけれどもこれらは子細にみればどれも少しずつ違っている。

本所というのは蔵前の対岸あたりであり、浅草から見れば随分南だ。

深川というのは永代橋、門前仲町あたりのことでさらに南だ。

洲崎は深川の東隣で木場などと呼ばれるあたりだ。

向島小梅の里というのは言問橋東詰、牛嶋神社や三囲神社などのある辺りで、向島見番(向嶋墨堤組合)というのもこの辺りにあって、ほんらい向島の遊郭というのはこの辺りのことをいうのだろう。

鳩の街商店街の辺りは東京大空襲の後に(おそらく戦災を免れた建物を利用して)できたものだというから、濹東綺譚よりは後の時代のものだ。

この、押上、曳舟、寺島の辺りは昔は都電、つまり路面電車などが浅草から伸びていて、どこがどういうふうに繁華であったのか、今では予想が付きにくい。

昔は隅田川に架かる橋というものは今より少なくて、吾妻橋の上流には白鬚橋があるだけだった。白鬚橋を往来する京成バスというものがかつてはあり、白鬚橋の東に京成白鬚線というものがあって白鬚駅から向島駅というところを結んでいたらしいのだが(向島駅は京成押上線に連絡していた)、これらは今はほとんど痕跡もない。この白鬚線沿線辺りを昔は寺島村と呼んでいた、と濹東綺譚には書かれている。白鬚線と東武伊勢崎線が交叉するところが玉ノ井駅、今の東向島駅である。

昭和五年の春都市復興祭の執行せられた頃、吾妻橋から寺島町に至る一直線の道路が開かれ、市内電車は秋葉神社前まで、市営バスの往復は更に延長して寺島町七丁目のはずれに車庫を設けるようになった。それと共に東武鉄道会社が盛場の西南に玉の井駅を設け、夜も十二時まで雷門から六銭で人を載せて来るに及び、町の形勢は裏と表と、全く一変するようになった。今まで一番わかりにくかった路地が、一番入り易くなった代り、以前目貫といわれた処が、今では端

れになったのであるがそれでも銀行、郵便局、湯屋、寄席

、活動写真館、玉の井稲荷

の如きは、いずれも以前のまま大正道路に残っていて、俚俗

広小路、又は改正道路と呼ばれる新しい道には、円タクの輻湊

と、夜店の賑いとを見るばかりで、巡査の派出所も共同便所もない。このような辺鄙

な新開町に在ってすら、時勢に伴う盛衰の変は免れないのであった。況

や人の一生に於いてをや。

濹東綺譚は昭和11年、つまり二・二六事件のあった年に書かれたものだが、東武鉄道が玉ノ井の盛り場の西南に駅を設け、とあるからには、永井荷風が玉ノ井と呼んでいる場所は今の東向島駅の北東辺りのことを指しているわけである。本文から推察するに、東清寺(玉ノ井稲荷)のあたりだろう。つまりいろは通り界隈である。白鬚橋から大正通りを経ていろは通りへ。古い商店街らしいが遊郭の面影というのは私の見る限り無い。むしろ鳩の街や小梅の里のほうが向島らしい雰囲気や情緒があるだろう。吉行淳之介の小説とか、いわゆるカフェー風建築なんてものは鳩の街あたりだけにあるのであり、しかも赤線が廃止されるとともに急速に廃れたから、再開発もされずシャッター街となって比較的そのままの状態で残っている。

寺島町奇譚というマンガがあるがあれは東京大空襲で玉ノ井が焼け野原になるまでのものなのでちょうど濹東綺譚と同じ時代のもの、ということになる。

白鬚橋は大正3年に架かったそうだから、大正通りもそのときにできて、さらにその先が延長されていろは通りとなったものと思われる。日光街道と水戸街道が短絡されたから、寺島町はそれなり賑わいがあったのだろう。

濹東綺譚を昔読んだときは浅草や向島や戦前や戦後や遠くは江戸時代の風物がぼんやり漠然と、渾然一体と混じっていて、そういうものを読むからむしろファンタジー的な気分で読めたわけだけれども、実物を知ってしまった今読んでみるといちいちイメージが鮮明であって、逆に空想の入り込む余地がないとも言える。

以前にも東向島というものに書いたのだが、台東区には台東区で、墨田区には墨田区で巡回バスがあるのに、白鬚橋を往来して台東区と墨田区をつなぐバス路線が無い。言問橋ができて、浅草から押上、曳舟、東向島までいく交通が便利になると、この白鬚橋の重要性が非常に小さくなって、バス路線も採算が取れなくなり廃止されたものと思われる。吉原あたりに住んでいる私にとっては不便極まりない。吉原と玉ノ井を結ぶバス路線なり電鉄などあってくれれば、向島に遊びに行くのにどれほど好都合かしれない。都電荒川線が白鬚橋を渡って玉ノ井まで伸びていてくれたらよかったのに(白鬚線はもともと荒川線に接続する計画だったという)。

私の玉の井散策という記事が最も詳しいように思われる。

寺じまの記、濹東綺譚、向嶋、向島、浅草むかしばなし、勲章、水のながれ、吾妻橋、草紅葉、里の今昔、葡萄棚(青空文庫)。

国会図書館デジタルコレクションで断腸亭日乗など読むが、まあとりたててどうということはない。